【世界が日本ブランドに抱く印象とビジネスチャンス⑧】健康志向と日本文化への共感が導く台湾市場でのビジネス機会

近年、台湾市場において日本文化への親和性はますます高まりを見せています。観光、食文化、ライフスタイル、さらには美容や医療製品まで、多くの分野で日本ブランドが高い信頼を得ており、台湾人の消費行動や価値観の変化と密接に結びついています。とりわけポストコロナ時代に入り、健康志向やウェルネス意識が強まる中で、日本の「質の高さ」「清潔さ」「安心感」といった要素は、台湾の消費者にとって大きな魅力として再評価されています。

今回の記事では、台湾消費者の行動様式と文化的背景を踏まえつつ、日本企業にとっての市場機会を多角的に分析します。SNSを通じた情報拡散、食文化への期待、そして日本ブランドへの信頼などを軸に、どのように台湾市場へのアプローチを最適化できるのかを考察します。

「世界が日本ブランドに抱く印象とビジネスチャンス」シリーズ

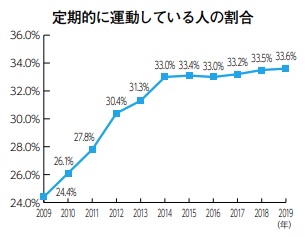

健康志向とウェルネス文化の拡大

出典:https://www.jnto.go.jp/statistics/market-info/taiwan/taiwan05.pdf

台湾では近年、「心身の健康」を重視するライフスタイルが広く浸透しています。週末になると、郊外や山間部でハイキングやキャンプを楽しむ人々が増え、自然の中でリラックスすることが新たな生活習慣として定着しています。

この背景には、コロナ禍を経て形成された「健康への再投資」という価値観の変化があります。台湾社会では、医療への信頼が厚く、伝統的な東洋医学の思想「冷えは健康の大敵」という考え方も根強く残っています。そのため、体を温める食事や温泉入浴など、「温活」的な習慣が好まれやすい傾向にあります。

SNS時代の旅行行動と情報発信

台湾の消費者はSNSの利用頻度が非常に高く、特にInstagram、Facebook、X(旧Twitter)、小紅書(RED)などでの発信が日常的です。リアルタイムで写真や動画を投稿し、家族や友人と共有する文化が定着しています。

この特徴は大きなマーケティング機会を意味します。撮影した写真や口コミは即座に拡散し、SNS上で「体験の可視化」されます。特に「映える」風景や料理の盛り付け、店舗デザインなどが高いシェア率を生む傾向にあります。

また、台湾では口コミサイトやインフルエンサーの影響力が強く、特定のスポットや商品がSNSで注目を集めると、短期間で人気が爆発するケースも珍しくありません。そのため、台湾市場を意識する企業は、単に広告を出すだけでなく、SNSを通じた口コミ戦略や現地ユーザーとのコラボレーションを重視することが重要です。

日本食ブームと食文化の親和性

台湾における日本食人気は依然として根強く、寿司、ラーメン、焼肉、天ぷら、お好み焼き、しゃぶしゃぶなど、幅広いジャンルが受け入れられています。2017年に和牛の輸入が16年ぶりに解禁されて以降、台湾では和牛ブームが続いており、日本の高級食材に対する興味も高まっています。

しかし、台湾の味覚文化を考慮すると、成功の鍵は「日本の味をそのまま持ち込む」ことではなく、「台湾人の健康志向に合わせた調整」にあります。台湾の食文化では、味付けは基本的に薄めであり、塩分や脂分の多い料理は「味が濃い」と感じられる傾向があります。したがって、日本食レストランが台湾で成功するためには、塩分控えめのメニューや、調味料で各自が微調整できる提供スタイルが望ましいでしょう。

また、台湾では冷たい飲み物よりも温かい飲み物が健康に良いとされ、夏でも常温水やお湯を提供する文化があります。そのため、飲食店で「氷入りの水」を出すことは必ずしも歓迎されず、温かいお茶や常温水を出すことで「細やかな気配り」として評価されます。

さらに、台湾では生野菜よりも火を通した野菜料理が好まれる傾向にありますが、近年は健康志向の高まりによりサラダ専門店も増加しています。このように、食のトレンドも多様化しているため、メニュー設計において「選択肢の幅」を持たせることが重要です。

特筆すべきは、台湾の「鍋料理文化」と日本のしゃぶしゃぶ文化の親和性です。台湾では季節を問わず、冷房の効いた室内で鍋を楽しむことが一般的であり、スープをすべて飲み干す習慣があります。したがって、塩分を抑えた優しい味付けのスープが好まれます。こうした細やかなローカライズは、現地での長期的なブランド定着につながります。

日本ブランドへの信頼と購買心理

台湾市場において、日本ブランドに対する信頼度は極めて高いといえます。特に医薬品、化粧品、家電製品といった分野では、「品質の確かさ」「安全性」「使いやすさ」という点で、日本製品が圧倒的な優位性を保っています。

たとえば、日本の風邪薬、胃腸薬、目薬といった一般家庭用医薬品は、台湾でも人気が高く、「日本の薬はよく効く」「パッケージデザインが洗練されている」といった口コミが多く見られます。台湾の消費者は、商品の機能だけでなく、見た目やブランドストーリーにも価値を見出す傾向があります。特にSNS時代においては、商品を「使う」だけでなく、「写真に撮って共有する」ことが購買動機の一部になっているのです。

化粧品・美容分野でも、日本ブランドは長年にわたって高い評価を維持しています。スキンケア商品や日焼け止め、口紅などは、ブログやSNSで頻繁に紹介される定番アイテムです。これらの商品に共通するのは、「安心感」「自然さ」「かわいらしいデザイン」といったキーワードであり、台湾人消費者の審美的感覚と強く共鳴しています。

また、ナノケア付きヘアドライヤーや高性能炊飯器、スチームオーブンレンジなどの日本製家電も人気が高く、「日本の技術=信頼できる」「長く使える」というイメージが根強く残っています。スマートフォンの普及によりデジタルカメラ市場は縮小しましたが、高性能機種を求める層は依然として一定数存在しており、「本物志向」のニーズは健在です。

このような「日本ブランド=信頼・品質」という認識は、単なるイメージではなく、長年の実体験に基づいて形成されています。そのため、日本企業が台湾市場で新製品を展開する際には、「信頼を裏切らない誠実さ」「継続的な品質維持」「透明なブランドメッセージ」が不可欠です。短期的な販促よりも、現地消費者との信頼関係を構築する中長期的視点が求められます。

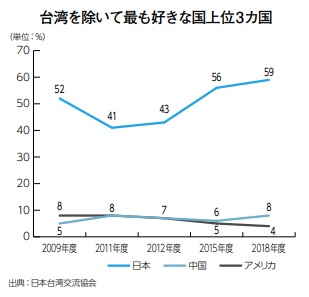

文化的背景と接遇上の留意点

出典:https://www.jnto.go.jp/statistics/market-info/taiwan/taiwan05.pdf

台湾市場を理解する上で、文化的・言語的な背景への配慮は欠かせません。まず、台湾人の多くは自らを「中国人」ではなく「台湾人」として明確に認識しており、中国と一括りにされることを好まない傾向があります。したがって、広告や販促物を制作する際には、「台湾独自の文化を尊重している」という姿勢を明確に示すことが重要です。

言語面でも注意が必要です。台湾では、繁体字で書かれた「台湾国語」が一般的に使用されています。中国の北京語をベースとしながらも発音や語彙に台湾独自の要素が加わった「台湾国語」は、同じ繁体字を使っている香港やマカオの中国語とは言語の表現や用語が異なります。特にビジネス用途の翻訳では、中国出身の翻訳者を起用すると微妙な言い回しの違いから違和感を与えることがあります。そのため、台湾向け資料やパンフレットでは、必ず「台湾人翻訳者」を採用するのが望ましいといえます。

また、接遇においても文化的差異への理解が求められます。台湾では、立ち食い・立ち飲みといったスタイルはあまり好まれず、落ち着いて食事を楽しむ空間が好まれます。さらに、宗教的・文化的背景から牛肉を避ける人や、ベジタリアンの人も少なくありません。特に旧暦の1日・15日には、宗教的な理由で肉や魚を避ける人が多いため、飲食業界ではベジタリアンメニューの提供が重要になります。仏教における厳格な素食では「三厭(肉・魚・鳥)」や「五葷(ニンニク・ネギ・ニラ・らっきょう・アサツキ)」を避けるケースもあるため、調理工程においても細心の注意が求められます。こうした文化的背景を尊重する姿勢は、単なる配慮を超え、ブランドの信頼を構築する大きな要素となります。

市場特性から見たビジネス機会

これらの文化的・行動的特性を総合的に見ると、台湾市場には「健康・安心・信頼・共感」という4つのキーワードが浮かび上がります。特に、健康志向の高まりと日本文化への共感が結びつく領域では、今後も成長余地が大きいと考えられます。

食品・飲食産業

日本の「安心・安全」な食文化は、台湾の健康志向と高い親和性を持っています。現地の味覚や習慣に合わせた調整を行いつつ、「日本らしい美意識」や「丁寧なサービス精神」を伝えることができれば、長期的な顧客基盤を築けます。

美容・生活関連商品

スキンケアや家電、医薬品など、「信頼できる日本ブランド」への支持は今後も続くでしょう。特に台湾ではSNS上での共有文化が発達しているため、商品パッケージや店舗デザインの「ビジュアル訴求力」が購買行動を左右します。デザイン性と実用性を両立した製品展開が有効です。

デジタルマーケティングの最適化

台湾のSNSユーザーは情報拡散力が高く、信頼するインフルエンサーを通じて購買を決定する傾向があります。企業は台湾語対応のSNS運用体制を整備し、現地ユーザーとの対話型コミュニケーションを構築することで、より深いブランドエンゲージメントを実現できます。

まとめ

台湾市場は、単なる「親日市場」ではなく、文化的共感と健康志向が融合する成熟した消費市場へと進化しています。日本企業にとって、そこには製品販売だけでなく、ライフスタイル提案型のビジネス展開や、現地との共創による新たな価値創出の可能性が広がっています。

重要なのは、「日本の価値観を押し付ける」のではなく、「台湾の文化を理解し、その上で日本の良さを調和させる」姿勢です。健康、信頼、温かさ、そして美意識――これらの要素を丁寧に織り込んだアプローチこそ、台湾市場で長く愛される日本ブランドの条件といえるでしょう。

お気軽にお問い合わせください

MAYプランニングでは、参入戦略やデジタル戦略に関するアドバイスを行っています。また、現地パートナーシップ構築、商品・サービスローカライズやマーケティングなどについてのサポートも提供しております。

参考:

1)https://www.jnto.go.jp/statistics/market-info/taiwan/taiwan05.pdf