日本飲食ブランド:国内市場の限界と外需志向の新時代

日本の飲食業界では、近年、海外市場への進出が著しく進んでいます。この傾向は一過性のブームではなく、明確な背景と戦略的な意図を持った構造的な動きです。少子高齢化が進行する日本国内では、消費市場の縮小が避けられず、飲食業界にとっては新たな収益源を海外に求めることが急務となっています。また、日本食の国際的な人気や品質に対する評価が高まっていることも、進出の追い風となっています。今回の記事では、日本の飲食ブランドがなぜ今、海外展開を積極化しているのか、そして実際にどのような企業がどのような国や地域で展開を進めているのかを、具体的な事例を交えて考察します。

国内市場の構造的変化がもたらす外需志向

少子高齢化と内需の限界

日本の総人口は2008年をピークに減少局面に入り、2025年以降は高齢者比率が著しく上昇することが予測されています。このような人口構造の変化により、国内の外食産業は今後成長の余地が限られてくることが確実です。都市部を除けば、地方では既に飲食業の需要減退が深刻化しており、特に若年層をターゲットとする業態ではその影響が顕著です。

コスト上昇と人材不足

少子高齢化と内需の限界に加えて、原材料費やエネルギーコストの上昇、人手不足による人件費の高騰など、経営環境は年々厳しさを増しています。特に労働集約型である飲食業にとって、人材確保と教育は経営上の最重要課題となっており、こうした背景が、国内よりも成長可能性のある海外市場へのシフトを後押ししています。

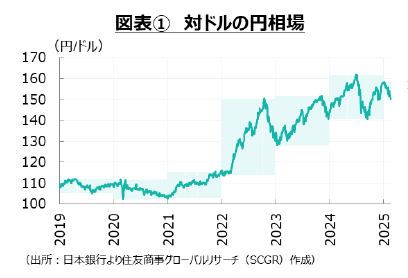

円安の追い風

また、円安の進行が海外進出のインセンティブを高めています。2020年代以降、日本円は主要通貨に対して長期的な下落傾向にあり、日本ブランドが海外で価格競争力を得るうえで優位な状況が生まれています。特に外貨建てでの売上が期待できる市場では、為替差益も期待され、経営上の魅力が高まっています。

海外市場における日本ブランドのポテンシャル

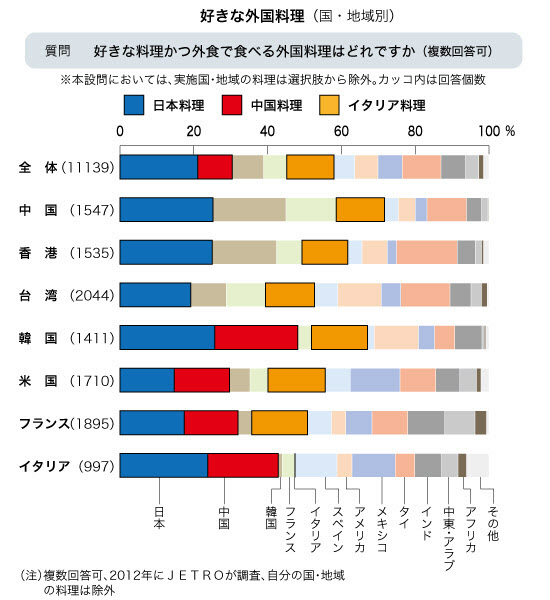

世界的に高まる日本食人気

ユネスコ無形文化遺産に登録された「和食」をはじめ、日本の食文化は世界中で注目を集めています。寿司、ラーメン、居酒屋といった業態は特に人気が高く、アジアをはじめ欧米市場でも着実に受け入れられています。

日本ブランドへの信頼

日本製品に対する「高品質」「清潔」「時間に正確」といったイメージは、飲食ブランドにも共通して適用されています。このようなブランド力は、海外市場における競争力として非常に強力な武器となっており、ローカルブランドとの差別化に貢献しています。

海外展開における主な戦略

フランチャイズモデルの活用

多くの日本ブランドは、現地パートナーと提携するフランチャイズモデルを採用しています。これは、現地の市場動向や文化を熟知したパートナーと協力することで、出店コストや経営リスクを抑えながら迅速な店舗拡大を可能にするためです。

たとえば「とんかつ まい泉」は、現地法人や合弁会社と連携しながらアジア地域を中心に出店を進めています。また「CoCo壱番屋」も積極的にフランチャイズ展開を行い、台湾や中国、アメリカなどで着実に店舗数を伸ばしています。

旗艦店によるブランド認知戦略

一方で、「一風堂」や「蔦」など高級志向や独自性の強いブランドは、旗艦店を設けてブランド力の浸透を図っています。特に「蔦」はミシュラン星付きラーメンとして世界的に知名度を持ち、シンガポールや香港などに進出。現地のグルメ層に向けて「本物の和食体験」を提供することで、高価格帯でのポジショニングに成功しています。

現地化戦略と柔軟な事業運営の工夫

メニューと価格の現地適応

日本の飲食ブランドが成功するためには、現地の味覚や購買力に応じた柔軟な調整が不可欠です。たとえばすかいらーくグループは、アメリカでしゃぶしゃぶの店舗を展開する際、現地食材の調達を基本とし、メニューもアメリカ人の嗜好に合わせて調整しています。また、価格帯もアメリカの市場水準に合わせて設定されており、平日昼間の食べ放題価格は日本国内と比べて90%以上高く設定されています。これは単にコストをカバーするためではなく、現地の「価格=価値」の感覚に即した戦略です。

一方、ラーメン屋の壱鵠堂はロンドン出店の際に「正統派日本ラーメン」をうたいつつ、現地消費者の宗教的背景や味覚に配慮し、ハラール対応スープを導入しています。さらに、現地のトレンドに合わせてヴィーガンメニューの拡充なども図り、現地メディアからの評価も獲得しています。

サービススタイルのローカライズ

飲食体験における「おもてなし」や接客の水準は、地域によって大きく異なります。「くら寿司」はアメリカや台湾などで、回転寿司に加え、モバイルオーダーやタブレット注文、ガチャガチャ景品などのエンタメ要素を取り入れ、「楽しい食体験」を提供することによりファミリー層を中心に人気を博しています。こうした施策は、日本発のコンセプトを保持しつつも、現地のライフスタイルや価値観に即したアプローチとして評価されています。

海外市場別の進出動向と実例

東南アジア:成長市場としての魅力

タイやベトナム、インドネシアなどのASEAN諸国は、若年人口の多さと中間層の台頭によって、日本食ブームが加速しています。「牛角」や「大戸屋」などは早期から進出し、現地パートナーと連携しながらブランド構築に努めています。また「一風堂」はベトナムのホーチミンで現地仕様の味付けと価格設定で店舗を展開し、若年層を中心に支持を得ています。

欧米:高級志向と正統派ブランドの需要

欧米市場では、「日本食=高品質・健康的というイメージ」が定着しており、特に都市部ではラーメン、寿司、和牛料理などの需要が増加しています。「蔦」や「一風堂」の進出により、本格的なラーメンの人気が高まり、さらに「すき家」など大衆向けブランドも着実に店舗数を増やしています。

また壱鵠堂のロンドン展開は、「本格的ながらも親しみやすい日本食」として評価され、競合他社との差別化に成功しています。

中東・その他新興市場:宗教・文化対応の重要性

中東地域では、ハラール認証の取得や宗教的配慮が必要不可欠です。壱鵠堂はハラール対応の先進的な取り組みにより、イスラム教圏でも展開が進んでいます。また、インドなど多宗教国家に進出する場合は、ベジタリアンメニューや香辛料の調整など、より細やかなローカライズが求められます。

海外展開における課題と今後の展望

人材確保と現地教育

多くの飲食企業が直面する課題の一つが、現地での人材確保と教育です。高いサービス品質や日本式の調理技術を維持するには、現地スタッフへの継続的な研修が不可欠です。「一風堂」では、現地での研修センター設立や日本本社でのトレーニングなどを通じて、ブランドクオリティの標準化に取り組んでいます。

品質管理とサプライチェーンの構築

食材の品質管理や安定供給は、国境を越えた事業において常に大きな課題です。すかいらーくグループのように現地食材を活用することでコスト面とフレキシビリティの両立を図る企業もあれば、一部の高級ブランドでは、日本からの直輸入によって味と品質を守るケースもあります。いずれの戦略においても、信頼性の高いサプライヤーの確保が重要です。

競争激化とブランドの差別化

日本食人気の高まりとともに、類似コンセプトを持つ他国ブランドとの競争も激化しています。その中で、独自のストーリーや「本物志向」「健康志向」などの差別化ポイントを明確に打ち出すことが求められています。「蔦」や「一風堂」のように、味の本格さ、サービスの洗練度、空間デザインなどで一貫性を保つことが、持続的なブランド価値の形成につながります。

まとめ

日本の飲食ブランドが海外市場に挑戦する動きは今後ますます加速すると見られます。単なる「進出」に留まらず、現地市場との対話を通じたブランド再構築、サービスの再設計、そして企業文化の輸出という多面的な挑戦が続いています。

すかいらーくグループや壱鵠堂のような柔軟なローカライズ戦略、蔦や一風堂のようなブランド力の強化事例は、他企業にとっても大いに参考になるでしょう。日本食の持つポテンシャルを最大限に引き出しつつ、現地社会との共生を図る取り組みこそが、これからのグローバル展開の鍵となるのです。

お気軽にお問い合わせください

MAYプランニングでは、グローバルマーケティングおよびブランド戦略策定や各国の法規制・貿易条件に関するアドバイスを行っています。また、海外市場進出戦略の立案・実行、現地パートナー企業の選定・交渉などについてのサポートも提供しております。

参考:

1)飲食店の海外展開を成功させるには?進出ステップと事例10選. (2024, August 30). HELP YOU. https://help-you.me/blog/restaurants-expansion/

2)日本餐飲業海外展店成績優異!一風堂成長最快、Mister Donut 擁有最多海外店. (2024, April 19). Asia Business Leaders. https://www.asiabusinessleaders.com/posts/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E4%B8%80%E9%A2%A8%E5%A0%82-MisterDonut-%E8%96%A9%E5%88%A9%E4%BA%9E-%E5%90%89%E9%87%8E%E5%AE%B6

3)外媒:日本去年度主要餐飲企業海外門市比例逾4成. (2024, June 6). MoneyDJ. https://www.moneydj.com/kmdj/news/newsviewer.aspx?a=f0c531b7-46da-471d-afd5-46f0e3a4160e

4)日本餐饮食材展|日本餐饮复盘:外拓展战略性布局,面对消费低迷的应对之道. (n.d.). 「日本の食品」輸出EXPO. https://www.jpfood.jp/zh-cn/industry-news/2024/11/25.html

5)田中陽. (2024, February 2). 日本餐飲業在亞洲滲透. NIKKEI——日本經濟新聞中文版. https://zh.cn.nikkei.com/industry/tradingretail/54661-2024-02-02-05-00-22.html